Annam

Annam ou Annan, de An et Nam ou Nan en chinois classique et moderne, nom de pays, signifiant littéralement «le Sud pacifié».

Recherche sur Google Images :

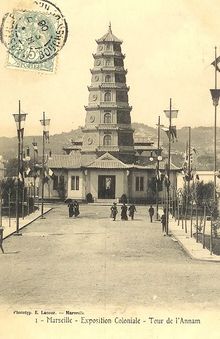

Source image : belleindochine.free.fr Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |

Page(s) en rapport avec ce sujet :

- Annam (Vietnamien : Un Nam) était a Français protectorat dans de ce qu'est désormais.... à peu près 1407, Annam est toujours tombé sous le joug chinois.... Voir aussi le Legrand de la Liraye, Note l'annamite de nation de La de sur de ... (source : worldlingo)

- Rappelons ici que la Dynastie impériale des Nguyên du Viêt- Nam a donné treize empereurs au Pays des Dragons. L'Ordre Impérial du Dragon de l'Annam est par conséquent, ... (source : imperialvietnam)

Annam ou Annan (??, pinyin : ānnán), de An (la paix) et Nam ou Nan (le sud) en chinois classique et moderne, nom de pays, signifiant littéralement «le Sud pacifié».

Ce nom fut donné par la dynastie chinoise des Tang (618 - 907) à un pays qu'elle colonisait et qui est devenu le Viêt Nam actuel.

Après l'indépendance (939), les empereurs vietnamiens ont donné des noms différents à leur pays, et le nom Annam est tombé en désuétude jusqu'à la fin du XIXe siècle.

A la fin du XIXe siècle, la France, remplaçant la souveraineté chinoise grâce au traité de Tianjin suivant la Deuxième guerre de l'opium, le ressuscita pour désigner la région centrale du Viêt Nam. Après avoir conquis le Viêt Nam au cours d'une longue et complexe campagne, la France divisa sa nouvelle conquête coloniale en trois parties pour mieux régner : le Tonkin au Nord, l'Annam au Centre, et la Cochinchine au Sud.

Dans les écrits d'Alexandre de Rhodes, "Annam" désignait tout le pays du Đại Việt, qui ne comprenait tandis que deux parties : le "Tonquin" et la "Cochinchine", le Nord et le Sud en son époque, dirigés par deux camps rivaux scindés par le fleuve Gianh à Quảng Bình. Quand le livre La glorieuse mort d'André catéchiste de la Cochinchine parut à Paris en 1653, les armées vietnamiennes dans leur longue conquête du Sud n'atteignaient tandis que Nha Trang. Ainsi, les Français avaient rebaptisé administrativement le Centre "Annam", alors que l'ancien nom de "Cochinchine" passait du Centre à la partie localisée plus au Sud...

Avec les royaumes du Cambodge et du Laos, les trois régions vietnamiennes, indivisibles dans l'histoire et la culture, formaient l'Indochine française. Il y avait cependant une confusion étrange : les autorités françaises appelaient le territoire entier du Viêt Nam par le même nom : Annam. Donc, le nom Annam désignait à la fois le Viêt Nam et sa partie centrale, et le nom «Annamite» désignait l'habitant du Viêt Nam ou de l'Annam, et l'adjectif «annamite» désignait tout ce qui concerne le Viêt Nam ou uniquement l'Annam. Les royaumes du Cambodge et du Laos étaient vassaux de fait et de droit de l'empire d'Annam à l'arrivée des Français du Second Empire de Napoléon III.

Reprises par la presse

Plusieurs journaux vietnamiens ont repris ce terme :

- L'Écho Annamite dont un des principaux collaborateurs fut Eugène Dejean de la Batie, mais aussi le futur Premier Ministre vietnamien Nguyen Phan Long (en :Nguyen Phan Long) [1].

- L'Annam, qui succéda de 1926 à 1927 à La Cloche fêlée, pour mieux indiquer son engagement vietnamien[2]

Postérité du terme

Dans la chanson "La petite Tonkinoise", interprétée surtout par Joséphine Baker, on retrouve le terme "Annamite" pour désigner la petite amie du soldat en campagne.

Voir aussi

Bibliographie

- Pierre Loti, Trois journées de guerre en Annam. Éditions du Sonneur : 104 p. ISBN : 2-916136-04-5. Pierre Loti embarque au mois de mai 1883 sur L'Atalante pour participer à la campagne du Tonkin. Il publie le récit, heure par heure, de la prise de Hué dans Trois journées de guerre en Annam, texte qui paraît dans les colonnes du Figaro.

- Nguyen Ai Quoc, futur président Hô Chi Minh, «Appel à la Société des Nations pour le droit du peuple annamite à disposer de lui-même» — Paris, 1926.

- «Cahier des vœux annamites présenté à Monsieur le gouverneur général Alexandre Varenne» — Saïgon, 1926.

- Coulet G., «Les sociétés secrètes en pays d'Annam» — Saïgon, ?

- Dumarest A., «La formation des classes sociales en pays d'Annam» — Lyon, 1935.

- Jean Marquet, De la rizière à la montagne (1920) Grand Prix de Littérature Coloniale et Prix Corrard de la Société des gens de lettres en 1921, (éditions Delalain).

- Jean Marquet, Du village à la cité : mœurs Annamites (1930). (Editions Delalain).

- Jean Marquet, La jaune et le blanc (1926). (Monde moderne, Paris; Nouvelles éditions Delalain).

- Jean Marquet, Lettres d'Annamites - Lettres de Guerre, Lettres de Paix (1929) (Editions du Fleuve Rouge, Hanoï, Libr. Delalain).

- Monet P., «Français et Annamites» — Paris, 1925.

- Hoàng Cao Khải, «En Annam, Hanoi» — 1910.

- Christophe Bataille, Annam - Éditions du Seuil, 1996

Notes et références

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/11/2010.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité